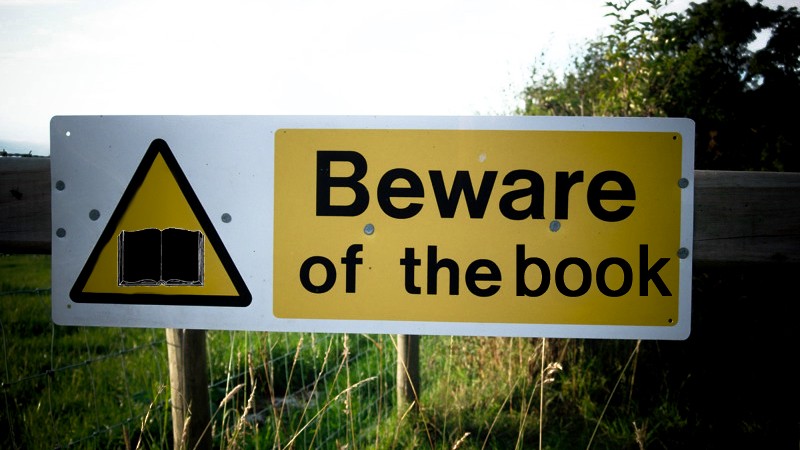

In den USA werden seit dem Regierungsantritt von Trump Bücher aus den Bibliotheken von Schulen und öffentlichen Institutionen verbannt. Auch wenn das kein völlig neues Phänomen ist, hat es doch an Fahrt aufgenommen. Konservative Gruppen und (extrem) christliche Eltern arbeiten gemeinsam daran, dass Bücher zu vermeintlich „woken“ Themen wie Rassismus, LGBTIQ* und Antidiskriminierung aus den Regalen der public libraries entfernt werden. Auch Bücher, die das aktuelle gesellschaftliche Klima in den USA in Science-Fiction oder Fantasy vorweggenommen werden, sollen nicht mehr länger verfügbar sein.

Weiterlesen: Banned Books: Das sind verbotene Bücher in den USA

J. K. Rowling: Harry Potter (7 Bände).

„Harry Potter“ steht seit einigen Jahren auch wegen der transfeindlichen Äußerungen der Autorin J. K. Rowling in der Kritik. Doch nicht deshalb sollen die Bücher nun aus einigen US-amerikanischen Bibliotheken verschwinden. Vielmehr liegt es an ihrem düsteren Inhalt, der sich im Verlauf der sieben Bände zunehmend entfaltet:

Aus einem zunächst kindlich-magischen Abenteuer entwickelt sich eine Erzählung über die schleichende Machtübernahme einer Zaubererdiktatur. Lord Voldemort verfolgt das Ziel, alle nicht reinrassigen Zauberer zu vernichten – ein System der Angst, der Ausgrenzung und der Gewalt entsteht.

Harry, Hermine und Ron stellen sich diesem Terror entgegen. Was als Geschichte über Freundschaft und Mut beginnt, wird mehr und mehr zur Parabel auf die Zeit des Nationalsozialismus, auf die systematische Auslöschung von Menschen, die als „anders“ galten.

Aus dem Englischen von Klaus Fritz. Carlsen Verlag. 18 Euro.

Anne Frank: Tagebuch.

Das „Tagebuch“ der Anne Frank zählt zu den wichtigsten Zeitzeugnissen des Holocaust im beginnenden 20. Jahrhundert. Geschrieben von dem jüdischen Mädchen im Amsterdamer Versteck, erzählt es auf eindringliche Weise vom Alltag unter der ständigen Bedrohung, durch die Nationalsozialisten entdeckt zu werden.

Anne schreibt über Streit und Zusammenleben, über Träume, Sehnsüchte und Ängste, in einer Sprache, die zugleich kindlich und reflektiert ist. Was als persönliches Tagebuch beginnt, wird zu einer Stimme der Menschlichkeit in einer unmenschlichen Zeit.

In den USA gerät das Buch nun ins Visier von Zensurversuchen. Anne Franks Worte erinnern jedoch bis heute daran, wohin Ausgrenzung, Hass und Gleichgültigkeit führen können.

Aus dem Englischen von Mirjam Pressler, bearbeitet durch Otto H. Frank. Fischer Verlag. 11 Euro.

George Orwell: 1984.

„1984“ gilt als Klassiker der dystopischen Literatur, laut Klappentext sogar als eines der einflussreichsten Bücher des 20. Jahrhunderts. Und das zu Recht. Viele der Visionen, die Orwell damals entwarf, wirken heute erschreckend real. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum das Buch in manchen Bibliotheken mittlerweile aus den Regalen verschwindet.

Im Mittelpunkt steht Winston Smith, ein einfacher Angestellter im „Ministerium für Wahrheit“. Seine Aufgabe: die Vergangenheit fälschen. Zeitungsartikel werden „korrigiert“, Fakten umgeschrieben, natürlich im Sinne der offiziellen Regierungswahrheit. Wer dabei nicht unwillkürlich an Fake News oder an die gezielte Umdeutung wissenschaftlicher Erkenntnisse denkt, hat wohl lange keine Nachrichten mehr gelesen.

Doch Winston beginnt zu zweifeln, und trifft auf Julia, eine Kollegin, die seine Sehnsucht nach Freiheit teilt. Gemeinsam versuchen sie, sich dem totalitären Überwachungssystem zu entziehen. Ob ihnen das gelingt?

Aus dem Englischen von Michael Walter. Ullstein Verlag. 12,99 Euro.

Margaret Atwood: Der Report der Magd.

Margaret Atwoods „Der Report der Magd“ ist längst ein Klassiker, ein eindringliches Plädoyer für Frauenrechte und Gleichberechtigung.

Der Roman entwirft in Form von speculative fiction eine beklemmende Zukunftsvision: das Regime Gilead, eine christlich-fundamentalistische Theokratie, in der Frauen systematisch entrechtet werden. Sie dürfen weder arbeiten noch lesen, ihr einziger Zweck besteht darin, für die herrschende Elite, deren Ehefrauen unfruchtbar sind, Kinder zu gebären.

Was wie eine düstere Dystopie wirkt, erscheint angesichts aktueller Debatten über Abtreibung und weibliche Selbstbestimmung erschreckend realitätsnah. Atwoods Werk stellt eindringlich die Frage, wie schnell hart erkämpfte Freiheiten wieder verloren gehen können.

Ein guter Anlass, dieses Buch erneut zu lesen oder die gleichnamige Serie zu sehen, die „Der Report der Magd“ zu einem weltweiten Phänomen gemacht hat.

Aus dem Englischen von Helga Pfetsch. Piper Verlag. 15 Euro.

Angie Thomas: The Hate U Give.

Starrs bester Freund Khalil wird bei einer Polizeikontrolle erschossen. Sie ist die Einzige, die genau weiß, was in jener Nacht passiert ist. Doch darüber zu sprechen, könnte sie selbst in große Gefahr bringen.

In „The Hate U Give“ erzählt Angie Thomas die Geschichte eines schwarzen Mädchens, das zwischen zwei Welten lebt. Starr wächst in einem ärmeren Viertel auf, besucht aber eine Privatschule in einem wohlhabenden, fast ausschließlich weißen Stadtteil. Dort versucht sie, sich anzupassen und nicht aufzufallen. Doch Khalils Tod bringt alles ins Wanken.

Der Fall sorgt in den Medien für große Aufmerksamkeit. Es gibt Proteste, Wut und Unverständnis. Während die ganze Welt über Khalils Tod spricht, steht Starr vor einer schweren Entscheidung. Soll sie schweigen, um sich und ihre Familie zu schützen, oder ihre Stimme erheben und für Gerechtigkeit kämpfen?

Aus dem Englischen von Henriette Zeltner-Shane. cbj Verlag. 20 Euro.

Aldous Huxley: Schöne neue Welt

„Schöne neue Welt“ ist ein weiterer bedeutender dystopischer Roman, der in den USA immer wieder auf Kritik stößt und zeitweise aus Schul- und Stadtbibliotheken entfernt wurde.

Aldous Huxleys Werk, erschienen im Jahr 1932, entwirft das Bild einer Zukunftsgesellschaft im Jahr 2450 nach Christus. Die Menschen leben in einem scheinbar perfekten System, das durch Wohlstand, Konsum und ständige Zerstreuung stabil gehalten wird. Jeder Mensch wird bereits vor der Geburt einer Kaste zugewiesen und entsprechend konditioniert. Glück ist in dieser Welt keine Frage des Zufalls, sondern ein Mittel der Kontrolle. Eine spezielle Droge sorgt dafür, dass Unzufriedenheit gar nicht erst entsteht.

Im Zentrum des Romans steht die Frage, was mit dem Menschen geschieht, wenn Glück nicht mehr freiwillig, sondern verordnet ist. Was bleibt von Freiheit und Individualität, wenn das Leben von außen gesteuert wird?

Huxley zeichnet eine überspitzte Vision der modernen Konsumgesellschaft, in der Glück zur Pflicht wird und Kritik keinen Platz mehr hat. „Schöne neue Welt“ gilt bis heute als eine der einflussreichsten Dystopien der Weltliteratur und wird häufig in einem Atemzug mit George Orwells 1984 genannt.

Aus dem Englischen von Uda Strätling, mit einem Nachwort von Tobias Döring. Fischer Verlag. 15 Euro.

Toni Morrison: Beloved.

Als „Menschenkind“ oder „Beloved“ bekannt, ist dieser Roman das fünfte Werk der vielfach ausgezeichneten Autorin Toni Morrison. Für dieses Buch erhielt sie 1988 den Pulitzer-Preis.

Der Roman setzt sich mit der Sklaverei und ihren Nachwirkungen auseinander. Die Geschichte wird meist aus der Perspektive eines allwissenden Erzählers geschildert. Im Mittelpunkt steht Sethe, eine ehemalige Sklavin, die mit ihrer Tochter in einem Haus bei Cincinnati lebt. Die Vergangenheit lässt sie jedoch nicht los. Immer wieder kehren die Erinnerungen an das Leben auf der Plantage zurück, wie ein unheimlicher Spuk, den sie vergeblich zu verdrängen versucht.

Eines Tages taucht Paul D. auf, ein Mann aus Sethes Vergangenheit. Mit seiner Ankunft beginnt ein innerer und äußerer Konflikt, der Erinnerungen aufwühlt und alte Wunden sichtbar macht.

Der Roman verwebt verschiedene Zeitebenen und führt Vergangenheit und Gegenwart kunstvoll zusammen. Im Zentrum stehen der Schmerz der Erinnerung, die Folgen der Versklavung und der Versuch, Traumata zu überwinden. „Beloved“ ist ein vielschichtiges Werk über das kollektive Gedächtnis, über Verlust und Hoffnung – und über einen Kampf gegen Unrecht, der bis heute andauert.

Aus dem Englischen von Tanja Handels. Rowohl Verlag. 28 Euro.

J. D. Salinger: Der Fänger im Roggen.

„Der Fänger im Roggen“ ist ein Klassiker der amerikanischen Literatur und ein Buch, das in den USA immer wieder Anstoß erregt. J. D. Salingers Roman, erstmals 1951 erschienen, erzählt die Geschichte des 17-jährigen Holden Caulfield, der nach dem Rauswurf von seiner dritten Schule kurzerhand abtaucht. Anstatt sich der Konfrontation mit seinen wohlhabenden Eltern zu stellen, streift er drei Tage lang ziellos durch Manhattan.

Auf seiner Tour begegnet Holden den unterschiedlichsten Menschen, erlebt die Stadt mit neuen Augen und gerät zugleich in eine existenzielle Krise. Zwischen Orientierungslosigkeit und Rebellion beginnt ein Prozess der Selbstfindung, der den Roman zum Inbegriff der Coming-of-Age-Literatur machte.

Der Titel des Buches verweist auf ein Gedicht von Robert Burns. Auch sonst ist der Roman literarisch vielschichtiger, als es auf den ersten Blick scheint. „Der Fänger im Roggen“ machte Salinger weltberühmt und gilt bis heute als prägende Vorlage für die amerikanische Young-Adult-Fiktion. Die direkte Sprache und die unkonventionelle Erzählweise sorgten allerdings schon bei Erscheinen für Kontroversen und tun es mancherorts bis heute.

Aus dem Englischen von Eike Schönfeld. Rowohlt Verlag. 13 Euro.

Maia Kobabe: Genderqueer.

Die Graphic Novel „Genderqueer“ erzählt in Text und Bild die autobiografische Geschichte von Maia Kobabe – von der Suche nach einer geschlechtlichen Identität, die sich keinem festen Raster zuordnen lässt. Kobabe beschreibt, wie schwierig es war, sich als Jugendliche im eigenen Körper wohlzufühlen: weder eindeutig als Mädchen, noch mit dem Wunsch, ein Junge zu sein. Erst im Studium stößt Kobabe auf Begriffe wie „non-binär“ oder „genderqueer“ – und findet darin zum ersten Mal ein Label, das sich passend anfühlt.

Dass ein Buch wie „Genderqueer“ in den USA auf Widerstand stößt, überrascht kaum. Vor allem konservative und religiöse Gruppen empfinden Erzählungen wie diese als Provokation. Es scheint, als riefen gerade Identitäten jenseits der klassischen Kategorien besonders viel Unbehagen hervor – mehr noch als jene, die sich zumindest eindeutig einem Geschlecht zuordnen lassen.

Dabei liegt die Stärke des Graphic Novels gerade darin, eine Perspektive sichtbar zu machen, die oft ausgeblendet wird. Es lohnt sich, weiterzulesen.

George M. Johnson: All Boys Aren’t Blue.

„All Boys Aren’t Blue“ ist ein autobiografisches „Memoir-Manifest“ des amerikanischen Journalisten und Aktivisten George M. Johnson. Das Buch stand auf der Bestsellerliste der New York Times und gehört im Jahr 2024 – neben Titeln wie „Gender Queer“ – zu den am häufigsten zensierten Werken in den USA.

In mehreren Essays beschreibt Johnson seine Erfahrungen als Schwarzer und queerer junger Mann in New Jersey und Virginia. Dabei geht es unter anderem um Erlebnisse aus seiner Kindheit und Jugend, etwa Ausgrenzung und Mobbing durch Gleichaltrige. Johnson schildert nicht nur seine persönliche Geschichte, sondern lässt auch die Erfahrungen anderer Schwarzer, queerer Jugendlicher einfließen, die ähnliche Herausforderungen erlebt haben.

Das Buch thematisiert die Verbindung von Queerness und Rassismus – zwei Aspekte, die es verstärkt ins Visier von Zensurmaßnahmen und politischen Debatten rücken. „All Boys Aren’t Blue“ liefert damit wichtige Impulse für die Auseinandersetzung mit Identität, Zugehörigkeit und gesellschaftlicher Ausgrenzung.

Farrar, Straus and Giraux Verlag. 17,45 Euro.

Einige davon habe ich gelesen und war erstaunt, dass diese Bücher verbannt sind. Was auch immer Eltern/ den Schulbehörden nicht an den Büchern von Erin Entrada Kelly gefällt, dass sie es verbieten müssen. Die Bücher sind ganz im Gegenteil ein Plädoyer dafür, dass Kinder (u.a. und besonders auch Mädchen) ihre Träume verwirklichen können, auch wenn die Familie nicht ganz intakt ist. Schon seltsam.