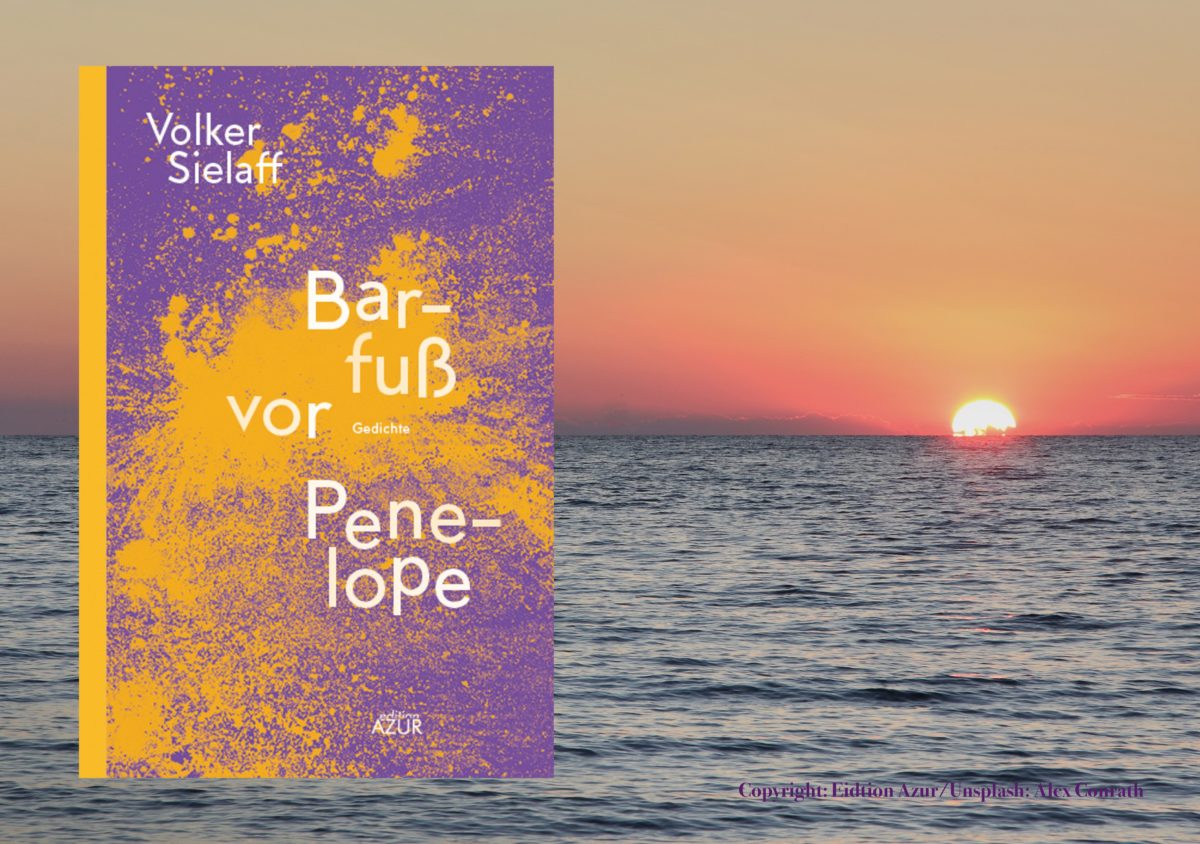

Volker Sielaff, 1966 in der Lausitz geboren, lebt als Lyriker und Publizist in Dresden. Seit 1990 veröffentlicht er Gedichte, Essays und Kritiken. „Barfuß vor Penelope“ ist bereits sein vierter Lyrikband. Dieser Gedichtband lebt teilweise davon, dass er eine ganze Myriade von abendländischen philosophischen und literarischen Traditionen aufgreift – von mythologischen Figuren wie Odysseus, Kirke über […]

Guy de Maupassant (mit vollem Namen: Henry René Albert Guy de Maupassant) wurde am 5. August 1850 auf dem Schloss Miromesnil bei Dieppe in der Normandie geboren. Was seinen Geburtsort betrifft, kursierten schon kurz nach seiner Geburt zwei Versionen – der Ort Fécamp und das Schloss Miromesnil. Nach heutigen Erkenntnissen wurde Guy de Maupassant auf […]

Nach einem 1955 erstmals erschienenen Krimi des Schriftstellers Léo Malet haben der Zeichner François Ravard und der Szenarist Emmanuel Moynot den Comic „Die Ratten im Mäuseberg“ aus der Reihe um den Privatdetektiv Nestor Burma als Comic umgesetzt. Heraus kommt der neunte Fall des Schnüfflers Burma – ein kurzweiliger und unterhaltsamer Band mit überaus überraschendem Ende.

In der nächsten Zeit wird auf meinem Blog ein kleiner Schwerpunkt auf dem französischen Schriftsteller Guy de Maupassant (1850-1893) liegen. Eingeläutet wird dieser durch ein Interview mit dem Maupassant-Freund und -Kenner Arne Ulbricht, der einen biographischen Roman über dessen Leben verfasst hat. In seinem sehr gut recherchierten Roman erzählt Arne Ulbricht, der in Teilzeit als […]

Dieser Tage ist im Elisabeth Sandmann Verlag ein außergewöhnlicher Bildband erschienen, dessen Anliegen es ist, die Universalität der Liebeserfahrung über die Zeit, den Raum und soziale Grenzen hinweg abzubilden. Das Besondere an diesem Werk: Die Herausgeber Neal Treadwell und Hugh Nini, die die Bilder auf ihren jährlichen Reisen durch verschiedene Länder in Europa, Kanada und […]

Alexandru Bulucz, geboren 1987 in Alba Julia in Rumänien, legt mit „was Petersilie über die Seele weiß“ seinen zweiten Gedichtband vor. Mit 13 Jahren wanderte er mit seiner Familie nach Deutschland aus. Nach Stationen in Bayern, wo er das Abitur erwarb, studierte Bulucz von 2008 bis 2016 in Frankfurt am Main Germanistik und Allgemeine und […]

„Allerorten“, der Titel dieses Romans, der im französischen Original „Par les routes“ lautet, ist ein veralteter, aber dafür umso schönerer Ausdruck für das Adverb „überall“. Und tatsächlich bewegt sich einer der Protagonisten dieses leichten und lebensbejahenden Romans überall in Frankreich. Es handelt sich um den Anhalter, der trampend durch das ganz Land reist. Doch von […]

Das Netzwerk „Schöne Bücher“ bringt zweimal jährlich ein Magazin mit Lesetipps aus mehr als 50 unabhängigen Verlagen heraus. Auf jeder Doppelseite präsentiert ein unabhängiger Verlag die eigene Philosophie sowie drei Bücher aus dem aktuellen Programm. Der 100-seitige Katalog hat sich zum Ziel gesetzt, etwas Übersichtlichkeit in die kaum zu überblickende Masse an Neuerscheinungen zu bringen, […]

Heute wende ich mich an Euch, weil es etwas zu gewinnen gibt. Genau, richtig gehört. Es findet ein Gewinnspiel statt. Ich verlose sechs Bücher, vier Hardcover und zwei Taschenbücher. Und um teilzunehmen, müsst ihr auch gar nicht viel tun. Die Teilnahmebedingungen folgen weiter unten. Die Preise Hier zunächst die sechs Preise im Einzelnen, die unter […]

„Annette, ein Heldinnenepos“ von Anne Weber ist ein Werk, das ganz im Zeichen des Widerstands steht. Die 96-jährige französische Medizinerin und Résistance-Kämpferin Anne Beaumanoir, geboren 1923 in der Bretagne, ist die unangefochtene Heldin dieses mit dem Deutschen Buchpreis 2020 prämierten Versepos. Sie stellte ihr Leben in den Dienst des Kampfs gegen Besatzer, zunächst gegen die […]