2020 feiern wir den 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven. In diesem Beethoven-Jahr sind nicht nur zahlreiche Sondersendungen zu dem Ausnahmekomponisten über den Äther gegangen, sondern auch einige Graphic Novels erschienen, die sich mit seiner Person befassen. Wir stellen „Beethoven: Unsterbliches Genie“ (Carlsen, 2020) von Peer Meter und Rem Broo und „Goldjunge: Beethovens Jugendjahre“ (avant-verlag, […]

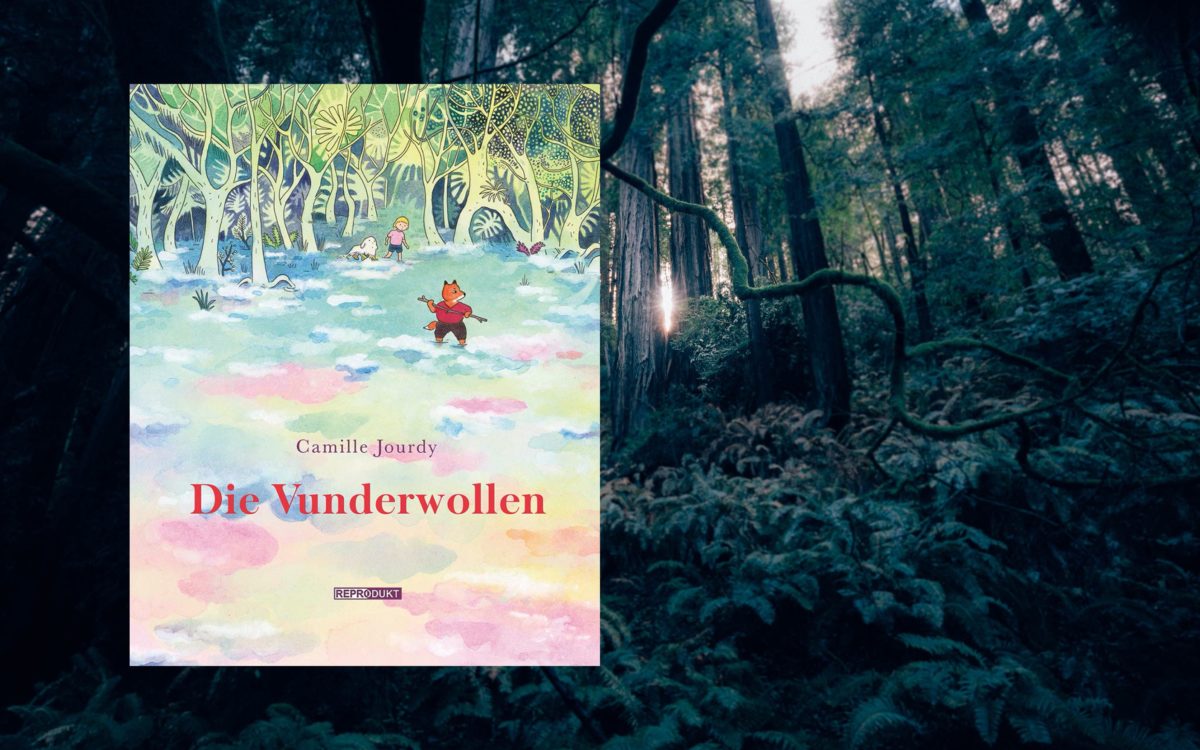

Camille Jourdy, 1970 in Chenôve, Frawiderstännkreich geboren, ist die Autorin der Graphic Novel „Rosalie Blum“ (Reprodukt, 2012), für deren abschließendes Kapitel sie 2010 auf dem Comicfestival in Angoulême ausgezeichnet wurde. Ihre neue Graphic Novel entführt uns in eine Welt der Wunder, Bizarrerien und Fabelwesen, in der ein tyrannischer Kater über die unterdrückten Untertanen regiert. Ein […]

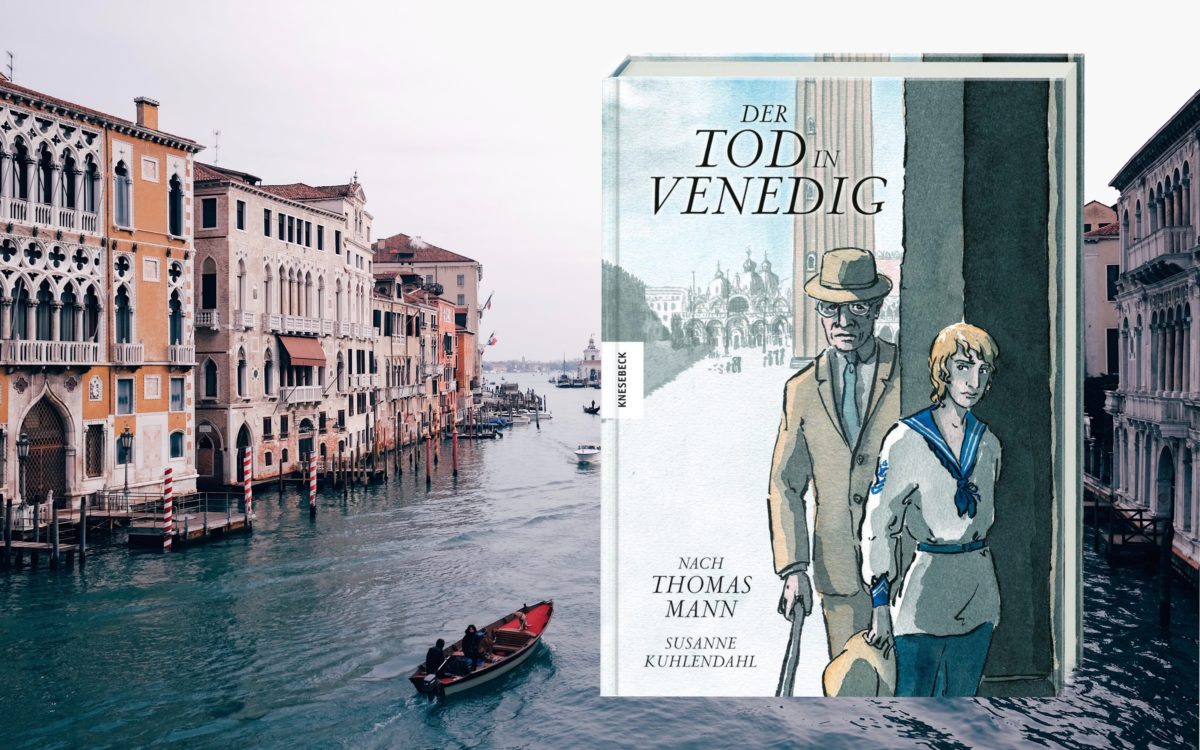

„Der Tod in Venedig“ von Thomas Mann ist eine klassische Novelle, um die man nicht umhinkommt, wenn man sich mit deutscher Literatur beschäftigt. Susanne Kuhlendahl hat die Geschichte um den Schriftsteller Gustav von Aschenbach und den von ihm geliebten Tadzio als Graphic Novel umgesetzt. „Der Tod in Venedig“ erschien erstmals 1911 als Vorzugsausgabe, dann in […]

Shinsuke Yoshitake hat mit „Die Buchhandlung der Wünsche“ eine Graphic Novel für „alle, denen Bücher die Welt bedeuten“, vorgelegt, ein Buch für Bücherfreunde, Büchernarren und Bibliophile. Denn er nimmt uns in diesem Comic mit in eine Buchhandlung, in der man alle möglichen Bücher über Bücher kaufen kann. Inhaber der Buchhandlung der Wünsche ist ein sympathischer […]

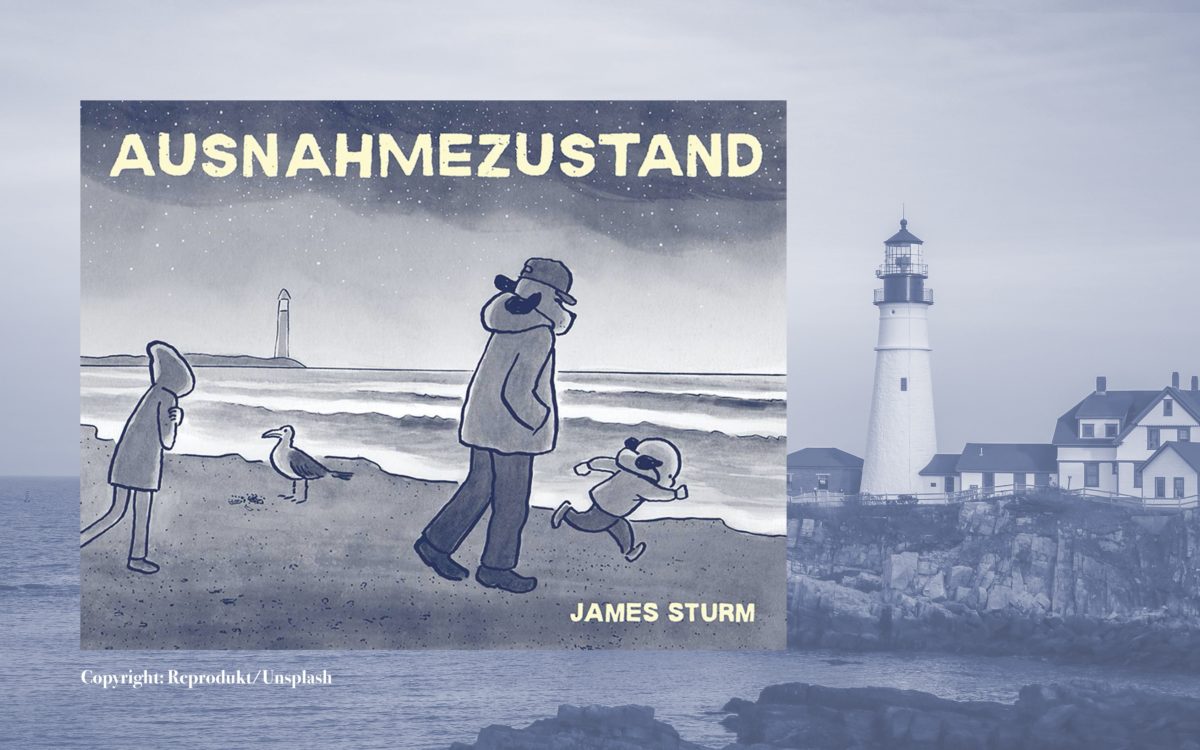

James Sturm, 1965 in New York geboren, hat mit „Ausnahmezustand“ (im Original: „Off Season“) eine Graphic Novel über die persönliche Seite des Wahljahres 2016 in den USA vorgelegt. Der Comic folgt dem Schicksal des Protagonisten Mark, der gerade eine heftige private Krise durchlebt – analog zu der Krise des Landes, welches dabei ist, Donald Trump […]

Der Graphic Novel „Der Umfall“ wurde 2020 mit dem Max-und-Moritz-Preis des Erlanger Comic-Salons ausgezeichnet. Mikael Ross hat für den Comic zwei Jahre vor Ort in dem inklusiven Dorf Neuerkerode in Niedersachsen recherchiert, ehe er zur Feder griff. Genau diesem Dorf nähert sich Ross in seiner Graphic Novel auf einfühlsame Weise an, indem er den Alltag […]

„Es geht um das Buch!“, heißt es, wenn einmal im Jahr der Katalog der Kurt-Wolff-Stiftung erscheint. Darin präsentieren 65 spannende unabhängige Verlage sich selbst und ihre Programme. Vor Kurzem ist der neue Katalog für das Jahr 2020/21 veröffentlicht worden. Im folgenden Beitrag werde ich euch aus diesem Anlass meine persönliche Auswahl der interessantesten Romane aus […]

David B. schreibt in „Die heilige Krankheit: Geister“ über die Epilepsie-Erkrankung seines Bruders. Die Geschichte handelt von der Kindheit in den 60er und 70er Jahren, in der die Erkrankung des Bruders im Zentrum des Geschehens stand. Die Familie probiert verschiedene Heilmethoden aus, um den Sohn von seinen Anfällen zu erlösen, die ihn im sozialen Umfeld […]

Ken Krimsteins Graphic Biography über Hannah Arendt wurde dieses Jahr hoch gelobt: Ein Grund für mich, die Graphic Novel selbst zu lesen und mir ein eigenes Urteil zu bilden. Krimstein fasste dieses Projekt erstmals ins Auge, weil er fasziniert von Hannah Arendts Formulierungen wie „Banalität des Bösen“ oder dem Titel „Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft“ […]