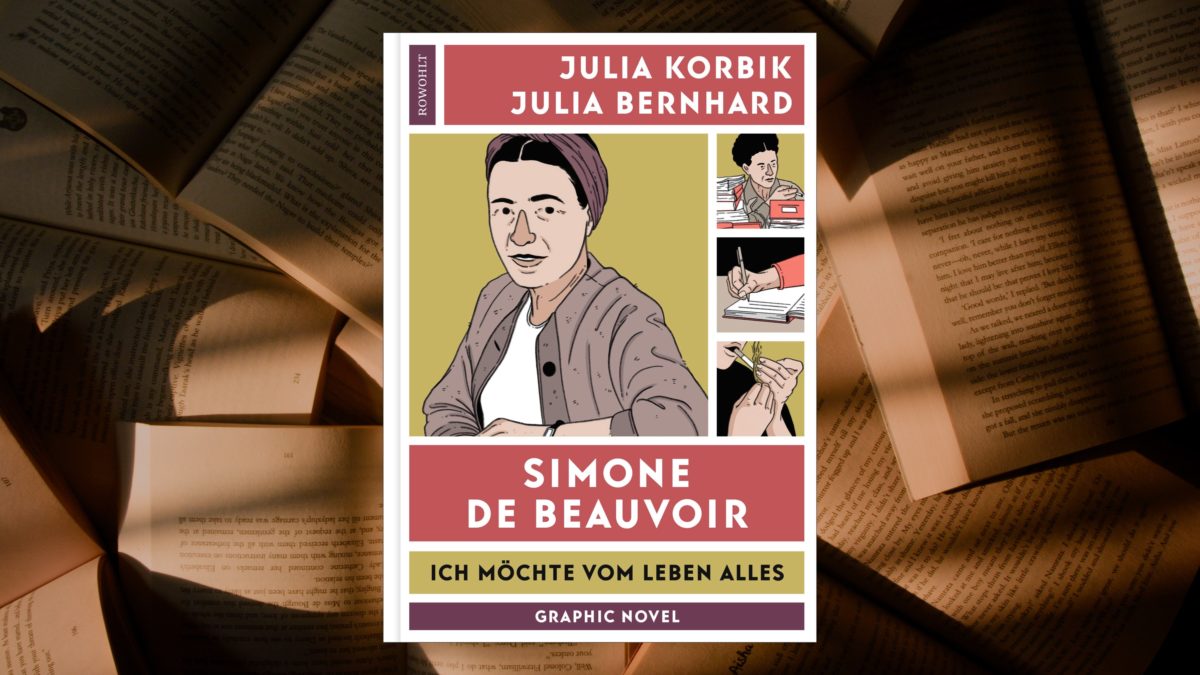

Julia Korbik veröffentlichte 2017 eine Biographie über Simone de Beauvoir („Oh, Simone“), nachdem sie sich lange intensiv mit deren Werk befasst hatte. Nun ist in einer Zusammenarbeit der Autorin Korbik und der Illustratorin Julia Bernhard eine wunderbare Graphic Novel über das Leben der Existenzialistin und Feministin Simone de Beauvoir entstanden, die jede und jeder mit […]

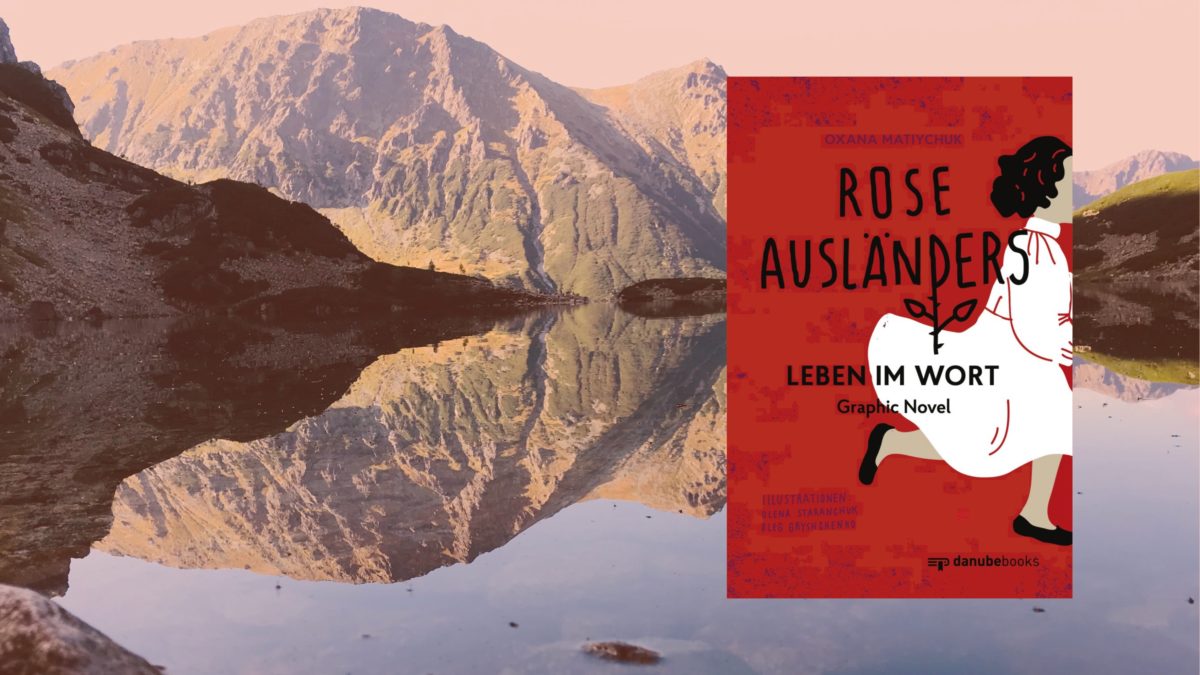

Eine kleine, aber feine Graphic Novel von Oxana Matiychuk aus dem unabhängigen Verlag danube books aus Ulm, auf die ich dank Birgit Böllinger aufmerksam wurde, beschäftigt sich mit dem Leben der Poetin Rose Ausländer. Illustriert von den Künstlern Olena Staranchuk und Oleg Gryshchenko behandelt der Band in rot-grün-grau-schwarzen gedeckten Farben das Leben und Werk der […]

Jakob Nolte schreibt mit „Kurzes Buch über Tobias“ einen ungewöhnlichen Roman über einen studierten Schriftsteller namens Tobias und dessen unerwartete Bekehrung zum christlichen Glauben. Außerdem erleben wir, wie Tobias mit einem anderen Mann namens Tobias zusammenlebt, der ein Kind von ihm möchte. Was an diesem vielschichtigen Text schwer zu verstehen ist, erläutert die Rezension.

Spätestens die Debatte um rassistisch motivierte Polizeigewalt in den USA, die „Black Lives Matter“-Bewegung, und zuletzt die Debatte um rassistische Tendenzen und in der deutschen Polizei haben es in unser aller Bewusstsein gerufen: Rassismus ist immer noch ein bedeutendes Problem in den westlichen Gesellschaften. Es gibt einen systemischen Rassismus. Zahlreiche Menschen leiden unter Diskriminierungen, Beleidigungen […]

Am 3. November finden die US-Präsidentschaftswahlen statt. Die Entscheidung fällt zwischen dem aktuellen republikanischen Amtsinhaber Trump und dem demokratischen Herausforderer Joe Biden. Joe Biden liegt in den Umfragen teils deutlich vorn. Das gilt sowohl für die landesweiten Umfragen als auch für den umkämpften Swing-State Florida. Sollte Biden Florida gewinnen, ist ihm der Sieg wohl kaum […]

Guy de Maupassant (mit vollem Namen: Henry René Albert Guy de Maupassant) wurde am 5. August 1850 auf dem Schloss Miromesnil bei Dieppe in der Normandie geboren. Was seinen Geburtsort betrifft, kursierten schon kurz nach seiner Geburt zwei Versionen – der Ort Fécamp und das Schloss Miromesnil. Nach heutigen Erkenntnissen wurde Guy de Maupassant auf […]

In der nächsten Zeit wird auf meinem Blog ein kleiner Schwerpunkt auf dem französischen Schriftsteller Guy de Maupassant (1850-1893) liegen. Eingeläutet wird dieser durch ein Interview mit dem Maupassant-Freund und -Kenner Arne Ulbricht, der einen biographischen Roman über dessen Leben verfasst hat. In seinem sehr gut recherchierten Roman erzählt Arne Ulbricht, der in Teilzeit als […]